习近平总书记指出:“要大兴调查研究之风。”为深化对乡村振兴战略的理解,将课堂所学融入广袤乡土,在实践中增长才干、锤炼本领,马克思主义学院开展了一场扎实深入以乡村振兴为主题的专业社会调查。学子们奔赴田间地头、村居院落,以脚步丈量民情,用真心倾听民意,系统运用专业社会调查方法,深度探寻乡村振兴的生动实践与基层治理的鲜活经验,在田野实践中深化对时代课题的理解,积蓄服务乡村的青春智慧。

同田乡中察振兴脉络实践路上悟基层真章

第一调研小组深入江西省丰城市同田乡同田村、夏家村、新联村、长塘村、侯塘村等村落开展一堂以乡村振兴为主题的田野课堂。

为了解“整治形式主义为基层减负”政策落实情况,学子们深入乡村两级,通过访谈乡、村干部及村民,系统运用社会调查方法,深入了解减负的真实情况。在同田乡政府,游书记、丁主任介绍了该乡的制度创新与实践探索。长塘村走访中,村民普遍反映村干部服务意识增强、作风更务实,群众办事便捷度和幸福感切实提升。通过实地调研,同学们直观感知政策落地的复杂性,深化了对基层治理现代化的理解。

图为调研组访谈村民

探索乡村产业振兴路径是本次调研的另一重点。调研小组走访了“花生科技小院”,与产业带头人聂永泉深度交流。依托省农科院技术,其60亩花生试验田亩产突破500斤;创新的轮作百合项目采用“公司+村委会+农户”模式,有效带动村民增收。同学们了解到:科技小院与南昌大学合作,从花生衣中提取抗衰成分研发高附加值护肤品,并运用“抖音公域引流+私域社群运营”的电商模式打通销售链路。这次调研,不仅让同学们直观感受到科技对农业价值链的重构,更学习了“新农人”的创新思维与市场意识,深刻体会到科技兴农的广阔前景。

图为调研小组访谈花生科技小院负责人聂永泉

专业社会调查的核心在于深入群众。调研期间,同学们深入田间地头,与村民们围坐畅谈,在拉家常式的交流中,用心倾听最真实的乡村脉动与民生期盼。从江爷爷享受“种地自给、自由自在”的田园之乐,到幼师阿姨渴望“教育资源下沉”的殷切呼声;从外出务工子女对年节归家团聚的深深眷恋,到本地产业兴起带来的“家门口就业”新机遇……这些沾着泥土气息的鲜活故事,被同学们一一记录在调研笔记中。 这种“从群众中来”的实践方式,让同学们超越了理论框架,真切触摸到新时代农民对美好生活的向往,为理解乡村振兴“以人为本”的核心要义提供了最生动、最温暖的注脚。

湖塘古韵焕新彩青春下乡正当时

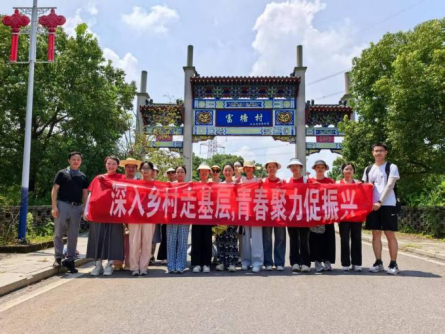

“十里五书院,一乡两状元”。丰城市湖塘乡以千年文脉串起了耕读文化与状元风华。2025年7月3日至5日,社会调查第二组深入这片文化热土,在酷暑中进村入户,分别在富塘村、圳上村等地深入开展调研,以青年行动叩问乡村振兴之路。

在湖塘乡人民政府,同学们主动追问乡镇领导,挖掘出“花镲锣鼓的铿锵非遗韵律”与“状元米粉肉文化节”的烟火传承。在富塘村,同学们邀请了两位中学生担任向导,带领团队拜访湖塘小学李老师。“小学200多人,中学90余人”的数据背后,是乡村教育集约化发展的现实缩影,引发学子深思。在圳上村,当路边访谈遇冷,小组成员果断转向党群服务中心。甘书记热情解答村庄发展之困,感慨道:“你们的到来,为圳上村注入了青春活力!”

在烈日下,汗湿的衣衫记录着奔走足迹。7月4日下午,湖塘乡副乡长、师大校友涂文琦与第二小组分享十年基层心得,剖析了乡情痛点,坦言“乡镇是心理与能力的双重淬炼场”,并寄语同学们,“要穿得住田埂泥鞋,筑得牢使命自豪”。指导老师潘华在总结分享会时非常感谢校友的干货分享,同时强调社会调查一要有主动性;二要把行动作为方法。同学们感触颇多,主动性是钥匙,行动力是方法,要在调整中突破,在躬身中求真。

当古村文脉与青春思考持续碰撞,第二组的湖塘叙事正走向更壮阔的章节。背上浸透汗水的行囊,他们再度走向阡陌,继续以行动作答——让千年古韵焕新彩,助热土沃野绘振兴!

活化古村添锦绣,深耕产业促振兴

第三组的同学们来到张巷镇瓘山村,走进熊佛西故居。透过建筑细节,大家深切感受到熊佛西先生的创作初心与家国情怀。调研过程中,同学们不仅领略到故居深厚的文化底蕴,更看到当地通过修缮故居、打造名人文化旅游路线,将古村落资源转化为乡村旅游亮点,实实在在走出一条文化带动乡村发展的新路子。

图为张巷镇调研小组参观熊佛西故居

用脚步丈量大地,以真心倾听民意,同学们与村民面对面交流,在与瓘山村妇女主任的深入交流中了解到当地近年来多次举办“文化节”“丰收节”等特色文化活动,丰富了村民精神文化生活,增强了乡村文化凝聚力。通过调研,同学们不仅收集了宝贵的一手资料,更深刻体会到乡村振兴的生动实践。

产业振兴是乡村振兴的物质基础,一头连着农民群众的“钱袋子”,一头连着乡村振兴的动力后劲。在邹坊村的田埂上,“百部从种下到收获,得耐住两三个寒暑”,这片400余亩的药材基地,正承载着村民让闲置土地“生金”的探索决心。基地不仅让村民获得实实在在的土地流转租金,更成为吸纳闲散劳动力的“蓄水池”,让村民在村内实现就业增收。“租金+工钱”的双份收入,正是村庄探索共富路径的生动脚注。调研可见,基地尚显稚嫩却充满生机,从种植管理到与加工厂建立订单合作,每一步都凝结着村民“蹚出一条路”的努力。

图为基地负责人带领同学门实地考察百部基地

深入探索村情民意,切实调查乡村振兴

“乡村振兴,关键是产业要振兴。”带着对这句话的深刻理解,第四组的同学们与培庄村村干部展开了一场深入的座谈交流。在培庄村,产业振兴成果显著。依托丰富自然资源与乡贤技术支持,村委牵头建起黄精加工厂、笋干加工厂,并打造黄精种植示范基地,形成“种植+加工”产业链。通过收购村民农产品、吸纳村民就业,实现资源“变现”,为村民开辟增收新路径。

图为石江乡调研小组参观林下经济示范基地

“这里环境好,我们住的都蛮开心”上舍村的李奶奶笑着对同学们说。生态宜居建设上,石江乡亮点纷呈。青山叠翠、碧水潺潺的自然风光,与村民脸上的幸福笑容相映成趣。退休教师聂老师也感慨:“山好水好,住得舒心!”政府统筹垃圾污水处理,村民主动参与环境维护,共同绘就“夜不闭户、路不拾遗”的和美乡村图景。

“乡村振兴既要塑形,也要铸魂”,乡风文明建设同样扎实有力。上舍村家家户户门前悬挂的“家风家训”展示牌格外醒目,“孝悌忠信”“勤俭持家”等传统美德深入人心。村里定期评选“好家训好家规”家庭,浓厚的文明氛围滋养着乡村发展。同学们走访发现,整洁村容、和睦邻里彰显出乡风文明建设的实效。

同时,第四组的同学积极参与乡里的实践活动,与乡政府共同开展实践活动,与乡里的孩子们开展了一场关于爱国主义教育的深切互动。

图为与新时代实践站工作人员共同开展的实践活动情况

在调查期间,同学们多次开展集中讨论汇报。大家踊跃发言,纷纷讲述自己近期所见所闻所思所想。毛韵老师认真倾听每位同学的发言,并对讨论中的关键点和思考方向给予指导,引导大家更深入地思考问题,多主体多视角分析总结。

图为调研小组成员开展集中讨论

调研进行时,领导关怀添动力

7月5日,江西师范大学马克思主义学院党委书记肖华平、执行院长尤琳、党委副书记方旺春和副院长彭坚亲切看望2022级思想政治教育专业正在进行社会调查的全体同学。他们充分肯定了大家敢于吃苦、勇于奋斗的精神,希望同学们“抓住时间,多听、多看、多学、多吃苦。”实现梦想的路上不仅需要满腔热情,更要踏踏实实走进乡土中国深处,去田间地头“接地气” “沾泥土”,扎下根来快速成长。学院领导反复叮嘱同学们要注意自身安全,确保调研活动安全有序开展。同学们一致表示,学院领导的关心与鼓励将转化为大家深入开展社会调查的强大动力。2022级思想政治教育专业的全体同学将以更坚实的步伐丈量这片土地,在乡村振兴的伟大实践中站稳人民立场。

丰城调研还在继续,这是马克思主义学院学子将理论学习融入社会大课堂的一次生动实践。通过在乡村一线的扎实调研、深度访谈与亲身观察,同学们不仅系统收集了关于产业振兴的一手资料,更在实践中深化了对国情、农情的认识,锻炼了社会调查、分析问题和沟通协调的能力,真切体会到“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”的道理。在乡村的见闻与思考,将化为宝贵的实践真知,助力学子们未来更好地运用马克思主义立场、观点、方法,为乡村振兴贡献青春智慧与力量。

(供稿:2022级马克思主义学院思政专业各调研小组)